文 | 王可(新京报传媒研究院)

美国独角兽IT公司“天文学家”(Astronomer)CEO安迪·拜伦一定没想到,一场演唱会,能影响到他的职业轨迹。

01

非自愿曝光

上周,酷玩乐队演唱会上的一幕意外成为全球互联网热议的焦点——Astronomer公司CEO安迪·拜伦与公司首席人事官在观众席上的亲密互动被舞台大屏捕捉,随后通过现场直播和观众拍摄的短视频迅速扩散。

19日,这场"社死"事件以拜伦宣布辞职告终。

即便不了解酷玩乐队或这家科技公司的路人,也大概率在社交平台刷到过这则"演唱会花絮"。从舞台大屏的实时呈现,到直播信号的全球扩散,再到短视频平台的二次创作传播,这条完整的"非自愿曝光"链条生动展现了公共空间隐私的脆弱性。

公众人物因其职业属性,通常被认为默许让渡部分隐私权,但普通人在公共场合的行为,是否意味着 “同意曝光”?

02

公共场合无隐私?

所以,究竟是 “公众场合本就无隐私”,还是 “镜头不该肆意闯入私人时刻”?

如今,直播和短视频无处不在,走在街头可能被路人的手机镜头扫到,在商场可能进入主播的直播画面。我们不是游戏里没有自主意识的NPC,却常常在毫无察觉的情况下,成为别人镜头里的 “背景板” 甚至 “主角”。

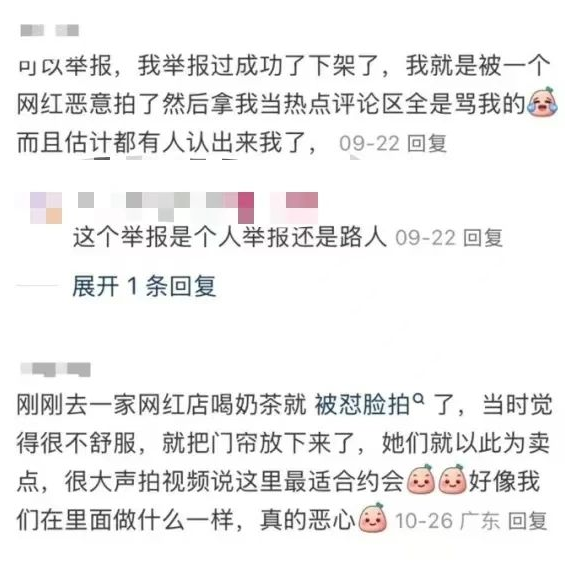

就像在一些网红打卡地,游客随手拍摄的视频里,可能就有其他游客的身影被清晰记录。这种 “被动入镜” 让很多人感到不安,担心自己的形象、行为被误解或滥用。

不仅在旅游景点,为了招揽生意,线上线下消费场景日益融合的今天,吃饭、理发、健身过程中,消费者一不小心“被直播”的现象很普遍。

更令人担忧的是,这些被记录的画面往往会被二次加工和传播。一个不经意的表情可能被截取出来配上误导性的文字,一个普通的动作可能被慢放解读出完全不同的含义。

类似案件其实已有处理先例:湖北武汉的小丽(化名)在餐厅就餐时,曾明确告知正在拍摄探店视频的人员不要将自己摄入镜头,但后续仍在对方发布的相关视频中看到自己身影。该视频的传播给小丽造成困扰,她联系短视频平台未果后,起诉要求平台删除视频、赔礼道歉并赔偿精神损失。

因视频点击量和转发量未达较大规模,且诉讼期间平台已删除视频、停止侵害,最终经法院调解,平台向小丽赔偿 1 万元。

03

镜头该有边界

人人有手机,时刻在记录。但当公共场合的直播、拍摄行为让他人 “被动入镜”,我们该怎么应对?

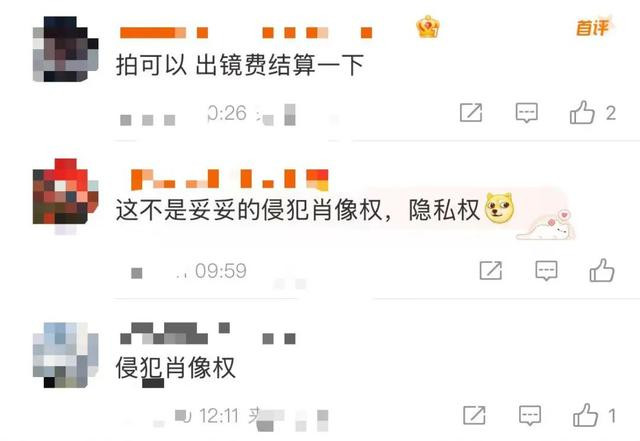

此前,公众接触到的肖像权纠纷多集中于明星或公众人物,但普通自然人同样有肖像权。对于已经公开传播的短视频,如果没有征得相关肖像权主体的同意,一样涉及到侵犯肖像权的问题。与此同时,即便在公共场合,他人也不得 “以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权”。

但在实际操作中,“合理拍摄”与“隐私侵权“肖像权侵权”等的边界往往非常模糊。

当餐厅为展示用餐氛围拍摄视频时,镜头扫过邻桌食客的面部,这是否构成侵权?业界普遍认为,若拍摄目的具有正当性(如记录公共事件、展示公共环境),且未对他人形象进行恶意加工,通常不被认定为侵权;但如果刻意聚焦个人隐私行为,或通过剪辑制造负面联想,则可能触及法律红线。

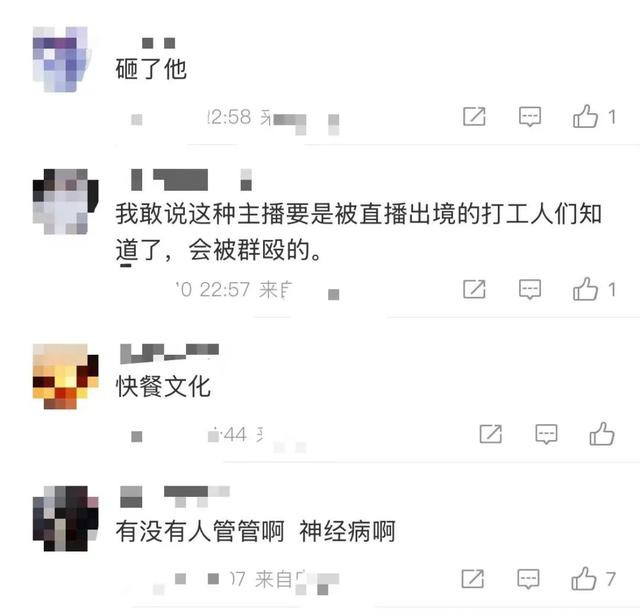

更值得关注的是平台规则的滞后性。目前多数直播平台仅要求主播 “不得拍摄私密场所”,却未明确公共空间的拍摄规范。而审核层面,除非收到用户投诉,否则 “路人入镜” 的视频几乎不会被拦截——这意味着普通人的隐私保护,很大程度上依赖于拍摄者的自觉和平台的被动响应。

这种 “靠自觉” 的现状,让公众陷入两难。回到文章起点的投票,“介意” 与 “不介意” 的分歧背后,其实是不同群体对 “公共空间舒适度” 的定义差异:有人认为镜头的存在本身就是对私人领域的侵占,有人则觉得在不被打扰的前提下,入镜并非不可接受。

但无论如何,当技术让 “随手拍” 变成 “全网传”,我们需要更清晰的规则告诉所有人 —— 公共场合不是隐私的 “无人区”,镜头该有其不可逾越的边界。

校对 | 柳宝庆

配资实盘平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。